|

|

||

|

Genau

vor einem Jahr hatte ich die Gelegenheit, an dem „International

Workshop for Ceramic Arts“ in Tokoname teilzunehmen und auf Anregung

von Nine werde ich davon ein wenig berichten: |

||

|

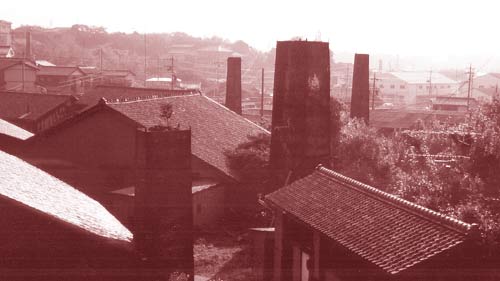

Wie hatte alles angefangen? Im vorletzten Jahr des letzten Jahrtausends hatte mich plötzlich der starke Wunsch gepackt, die sagenhafte japanische Keramik einmal persönlich kennenzulernen … aber wie und wo und wann? Aber wie immer, wenn der Wunsch stark genug ist, erzeugt er jenen geheimnisvollen Magnetismus, der alle sogenannten Zufälle anzieht, die die Realisierung des Wunsches ermöglichen. So traf ich in Berlin „zufällig“ eine Keramikerin (Claudia Starke, Vielen Dank), die im Vorjahr am IWCAT teilgenommen hatte und wie sie mir davon berichtete, wußte ich: Das ist es!!! Nach dem Einsenden der Bewerbungsunterlagen (mindestens 20 Fotos/Dias von Arbeiten der letzten 3 Jahre) hatte ich das Glück, gleich im selben Jahr angenommen zu werden. Ein

halbes Jahr später holte mich meine Gastfamilie am Bahnhof von Tokoname

ab, eine halbe Stunde Zugfahrt von Japans drittgrößter Stadt Nagoia.

Tokoname ist eine kleine Stadt mit ca. 40.000 Einwohnern, von denen

4.000 mit Keramik ihr Geld verdienen. Es gibt hier als Hauptarbeitgeber

den Fliesen- und Sanitärkeramikriesen INAX, der jährlich Stipendien

und einen INAX-Preis unter den Stipendiaten vergibt. |

Dazu kommen jede Menge mittlere und kleinere Betriebe mit halbindustrieller Fertigung und weiterhin viele Töpferwerkstätten die sich alle in dem Spektrum zwischen Kunst und klassischer oder traditioneller Gebrauchskeramik bewegen. Der IWCAT Workshop wurde 1999 zum 15. Mal von einer ehrenamtlichen Gesellschaft veranstaltet, diese lädt jährlich 15 bis 20 Keramiker aus aller Welt ein. In diesem Jahr kamen die 15 Teilnehmer aus den USA (4), den Niederlanden (2), Taiwan (2), Indien (1), Israel (1), Bolivien (1), Thailand (1) und insgesamt drei Keramiker aus Deutschland. So bunt wie diese Zusammenstellung war auch das Alter (zwischen 19 und 56 Jahren) und die verschiedenen Vorbildungen der Teilnehmer: Da gab es einen Gesellen, gestandene Leute mit eigenen (Industrie- und Werkstatt-) Betrieben, eine Bildhauerin, freie Künstler, Berufsschullehrer und zwei Dozenten von Universitäten in Nordamerika.

|

|

|

||

|

Zum

Arbeiten wurden uns 6 sehr unterschiedliche Massen zur Verfügung

gestellt: von grob schamottierter Baumasse, über einen mit sehr

groben Feldspatstücken „verunreinigten“ Steinzeugton, zu einer hellen

und einer farbigen Steinzeugmasse, es gab einen sehr feinen gelben

Irdenwareton und schließlich eine Art Porzellanmasse; je nach bevorzugter

Technik und Geschmack war alles zu haben. So stürzten sich die meisten

sofort wie wild aufs Bauen und Drehen, Werkeln und Hantieren, so

daß die Werkstatträume von 9 bis 6 mit emsiger Aktivität gefüllt

waren. Zu Anfang habe ich etwas die Diskussion der Arbeiten mit

dem Workshopleiter Koji Sugie vermißt, dennoch war seine unterstützende

Aufmerksamkeit für alle gleich da und auf eine ganz subtile Art

ermunternd zu spüren. (Später hat er auf faszinierende Weise die

Herstellung von Teeschalen vorgeführt.) |

In dem feucht heißen Klima sind die Sachen sehr unterschiedlich getrocknet, besonders die großen aufgebauten Stücke (bis 1,20m) hatten es schwerer, denn es bestand aufgrund des Brennzeitplanes ein gewisser Druck. Die zwei Wochen Fertigungszeit vergingen im Flug und am Ende schwankten wir zwischen Erschöpfungserscheinungen und dem Gefühl, gerade erst richtig anzufangen. Eine zwei Tage Exkursion nach Seto mit interessanten Betriebs- und Museenbesuchen rundete die Zeit des Schaffens angenehm ab. Für das nun folgende Schrühen der Arbeiten haben einige örtliche Betriebe ihre Elektroöfen zur Verfügung gestellt, die Schrühtage ließen etwas Zeit zur Erholung. Das Glasieren fand anschließend direkt am Ofen des Workshopleiters statt, neben verschiedenen Seladonen und Ascheglasuren wurden uns eine Tenmoku und eine helle Geschirrglasur zur Verfügung gestellt. Gegen Ende des Glasierens unter freiem Himmel begann es aus allen Eimern zu schütten, so daß die Arbeiten notdürftig mit löchriger Plane abgedeckt werden mußten und viele beschädigte Arbeiten aus Zeitgründen nicht mehr überarbeitet werden konnten.

|

|

|

|

||

|

Zum Setzen des ca. 12m langen 5-Kammer Noborigama waren alle Teilnehmer samt 15 Helfern 1½ Tage voll beschäftigt, denn wie im Holzbrand üblich und nötig mußten alle Stücke auf Quarztonstückchen gesetzt werden. Als alle Kammern gesetzt waren stellte sich heraus, daß noch eine Menge Ware 2 weitere Anagamaöfen (1,5 und 5m²) ausfüllte. Das spannendste war für mich mit Abstand das Brennen der Öfen. Wir wurden in Brennteams à 4 Leuten und unterschiedliche Schichten zu je 8 Stunden eingeteilt und nach dem rituellen Opfer für den Ofen und die Schutzgeister des Feuers wurde der Brand feierlich entzündet. Die ersten Schichten begannen relativ entspannt; das kleine Feuer in der ersten Kammer wurde bald durch einen riesigen Gasbrenner unterstützt, um den Ofen schneller aufzuwärmen. Das Zelt vor dem Ofen füllte sich mit Helfern, Besuchern, Freunden und Unmengen des fantastischen japanischen Essens, es herrschte Festatmosphäre. Nach Abstellen des Gasbrenners bei ca. 700°C begann der Ofen jedoch plötzlich Holz in rauhen Mengen zu verschlingen, und das Brennteam hatte alle Hände voll mit dem Schneiden des Holzes und Stochern zu tun. Bei der Endtemperatur haben wir alle 40 Sekunden drei 2,40m lange Anschnittbohlen nachgeschürt: Feuertüre auf, Stochern, Türe zu, den Schweiß unter der Vermummung verwischen, einen Schluck trinken, Türe auf … Besonders ab der zweiten Kammer strahlte der Ofen eine ungeheure Hitze aus und die Tagschicht hatte bei durchschnittlich 35°C und hoher Luftfeuchtigkeit nicht viel zu Lachen.

|

Die

Nachtschicht von 24 bis 8 Uhr fand ich am angenehmsten, die Gäste

waren gegangen, neben dem Atmen und Knistern des Ofens nur die Zikaden

zu hören, Sternenhimmel… Verblüffend

jedoch, wie ein solch großer Ofen doch so empfindlich auf geringste

Veränderungen reagierte: ein Brennteam hatte dem Rhythmus des Ofens

anscheinend nicht die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt und die

Temperatur fiel in einer Kammer in einer Stunde um mehr als 300°C

und es hat 8 weitere Stunden gebraucht, um den Rhythmus wiederzufinden

und die Temperatur auszugleichen. Um diesem Rhythmus zu lauschen,

braucht es volle Konzentration, dann aber läuft das Stochern jedoch

wie von allein und es ist ein erhebendes Gefühl, Teil dieses Prozesses

sein zu können. Als absoluter Fan der Glutfarben bin ich außerdem

voll auf meine Kosten gekommen. Trotz der großen Anstrengungen bleibt

das Brennen doch als ein unvergessliches und wunderbares Erlebnis

in der Erinnerung. |

|

|

|

||

|

Dann

belohnte ein gutes Brennergebnis nach drei Tagen des Ausruhens und

qualvollen Wartens die vielen Mühen. Nicht jeder erhielt die erwarteten

Ergebnisse: Willkommen in der Keramik. Meine Spannung war viel zu

groß, als daß ich irgend etwas erwartet hätte, und ich hatte das

Gefühl, als ob gerade das meine Töpfe an die richtigen Stellen im

Ofen befördert hätte. Die beiden Anagamaöfen sind gesalzen worden

und haben sehr gute Ergebnisse hervorgebracht. Teile der Ergebnisse

sind in zwei Galerien in Tokoname zum Verkauf ausgestellt worden

und auf dem Tokoname Potter‘s Festival, einer Art Keramikmarkt,

auf den in 2 Tagen 200.000 (ja, in Worten zweihunderttausend) Besucher

kamen, wie eine Völkerwanderung. Die ausgestellte Ware bestand hauptsächlich

aus Gieß- und Industrieware, die in keinem der Bücher über japanische

Keramik zu finden sind; es hat ganz gut getan, das manchmal leicht

verklärte Bild der japanischen Keramik in Richtung Realität zu korrigieren

… Es gibt eine Unmenge an Kitsch und auch ganz schreckliche Dinge,

bei denen es mir immer um die Zeit und das Material leid tut … das

kann jedoch anderen bei meinen Sachen genauso gehen. |

Aber es waren ein paar doch sehr gute Werkstätten vertreten, vor allem junge Leute mit vielen ausgefallenen Ideen, teilweise von der Keramikausbildung der Universität in Nagoya. Ich habe mich auf dem Markt mit ca. 21 Worten Japanisch (davon 1 bis 10 Zahlen) eine halbe Stunde mit einem Keramiker über Brenntechnik unterhalten und einen tollen holz- und salzgebrannten Becher um die Hälfte des Preises erhandelt. Diese Erfahrung zeigt einmal mehr: wo ein Wunsch ist, da gibt‘s auch einen Weg und jede Menge Spaß. Selten hat es wirklich Verständigungsprobleme gegeben, obwohl viele Japaner sehr wenig Englisch verstehen. Und dann, nach dem Abbau der Stände auf dem Keramikmarkt und einem einstündigen(!) Feuerwerk war die Zeit plötzlich schon um… und es galt Abschied zu nehmen. Von den vielen der mindestens 40 Helfer und Betreuer, die sich rund um die Uhr um ALLES gekümmert haben, von den Gastfamilien, die das Programm nach der Werkstattzeit um so vieles bereichert haben und von den neu gewonnenen Freunden und Mitteilnehmern. Wir haben mit unseren Arbeiten erst alle Gastgeber und dann uns gegenseitig beschenkt, wer noch was tragen konnte, durfte es mitnehmen, der Rest wurde zugunsten des nächsten Jahres verkauft. In der Abschlußzeremonie beschrieb jeder in ein paar Sätzen seine Erfahrungen und alle waren sehr bewegt von dem Gefühl der Zusammengehörigkeit und der Verbundenheit über die Grenzen von Nationalitäten und Vorurteilen hinweg. Insgesamt

war der Workshop eine der besten Erfahrungen, die ich je machen

durfte. In einer anderen Kultur arbeiten und leben zu können ist

immer eine große Lernchance, ständig kann oder muß man alte Denk-

und Verhaltensmuster in Frage stellen und über Bord werfen. |

|

|

|

||

|

Die

Einblicke, die wir während der Demonstrationen und Werkstattbesuche

in die Arbeitsweise der japanischen Keramiker bekommen konnten,

haben mich sehr bereichert und nachhaltig zehre ich immer noch von

gesehenen Techniken und Formen. Während der 30 Tage Workshop haben wir ca. 18 Parties gefeiert, jede Familie, die etwas auf sich hielt, hat alle zu endlosen Gelagen mit viel Bier (Hauptgetränk in Japan) und Sakè eingeladen, kulinarisch ein Fest nach dem anderen. Gewisse Müdigkeits-Folgeerscheinungen haben sich jedoch bei manchem nicht vermeiden lassen.

|

Damit

bin ich noch bei einem erwähnenswerten Thema angelangt: Die japanische

Mahlzeit besteht günstigerweise aus vielen unterschiedlichen kleinen

Gerichten, die alle einen eigenen keramischen Untersatz brauchen

… und wer etwas auf sich hält, kauft hier handgefertigte Keramik.

Teller, Schalen, Schüssel(che)n jeder Größe, Platten, Schalen, Tabletts,

Backformen … was das Herz begehrt. Die

Preise für Handgefertigtes sind im Vergleich viel höher, ich halte

sie jedoch für gerechtfertigt, verkaufen sich doch hierzulande viele

Keramiker unter ihrem Wert. Es gibt in Japan eben eine ganz andere

und für hier sehr wünschenswerte und notwendige Wertschätzung für

handgemachte Keramik. Generell ist alles in Japan für uns vergleichsweise SEHR TEUER! (Ich habe im Supermarkt für 3 Äpfel einmal 8,-DM bezahlt…) Der Workshop kostet ca. 1.600,- DM plus Flug (zwischen 1.100,- und 1.700,-) Die Erfahrungen sind jedoch unbezahlbar und ich hatte die glückliche Gelegenheit nach enormer Schlepperei in Tokio über Bekannte Stücke des Workshops verkaufen und damit die Gebühren und einen Teil des Fluges bezahlen zu können. So kann ich diesen Workshop allen nur wärmstens ans Herz legen… Informationen

und Bewerbungsunterlagen sowie jede Menge Fotos aus den vergangenen

Jahren gibt‘s im Internet unter anderem unter Viel Erfolg wünscht allen Jakob |

|

|

|

||