|

|

||

|

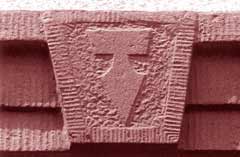

Seit Ende des 14. Jahrhunderts hat die Stadt Büdingen eine Stadtmauer mit einem Eckturm im Nordwestlichen Teil. Seit Ende des 15. Jahrhunderts wurde der Turm als Gefängnis benutzt und wurde seit den Hexenprozessen von 1562-1655 „Hexenturm“ genannt. Über der verließartigen, gewölbten Gefängniskammer befindet sich eine zweite Kammer, die als Wachtstube genutzt wurde. In die Mauern dieser Wachtstube sind zahlreiche Inschriften und Zeichen gemeißelt. |

||

| Die

zum Wachtdienst eingeteilten Personen langweilten sich wohl und vertrieben

sich so die Zeit. In all diesen „mittelalterlichen Graffitis“ fällt

ein Zeichen besonders auf: Ein präzise gearbeitetes, liegendes Zeichen,

das mit der Jahreszahl 1562 kombiniert ist. |

Diese Schiene war einige Jahrhunderte lang das Handwerkszeichen

der Töpfer. Heute kennt kaum einer mehr diese Schiene, längst ist

sie ersetzt durch andere Formen und Materialien. Schaut man in die

Sortimente der Keramikbedarfsläden findet man Drehschienen aus Holz,

aus Alublech, Stahlblech, Plastik oder aus Gummi. Die Formen der

Schienen variieren von spitz über rechteckig bis rund und sämtliche

Kombinationen davon. Aber die historische Form ist nicht darunter

zu finden. |

|

Das Zeichen in der Wachtstube des Büdinger Hexenturms, Foto: Azzola Im

Süden Deutschlands – einschließlich der Schweiz und Österreichs

– bis an den Rand der hessischen Mittelgebirge und im Westen westlich

des Rheins kann man diesem Zeichen oft begegnen – sofern man darauf

achtet. Man findet es zum Beispiel an Wetterkreuzen, Grabsteinen,

Torbögen und an Kirchen. Die Bedeutung all dieser Zeichen vermittelt

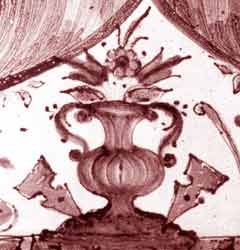

das Aushängeschild der Prager Töpfer vom beginnenden 17. Jahrhundert.

Auf diesem Schild ist in einem Detail ein Töpfer an der Scheibe

sitzend dargestellt. Links neben dem Töpfer ist das Werkzeug dieser

Zeit zum Glätten der Oberflächen beim Drehen abgebildet. Es ist

eine Schiene in der Form des Zeichens im Hexenturm. |

||

|

|

||

|

Ein einziges Exemplar einer solchen Schiene existiert aber noch. Man findet es in den Städtischen Sammlungen für Heimatkunde in Hofgeismar unter den Arbeitsgeräten der Töpferei Fenner in Immenhausen. Sie ist aus 1,3mm dickem Kupferblech, 140,5mm lang und 90mm breit, der Durchmesser der Bohrung ist 17mm. Da sich die Schiene in Material und auch in Dimensionen und Konturen deutlich vom restlichen Fenner-Werkzeug unterscheidet, darf man annehmen, dass sie durch Wanderung nach Immenhausen kam und wohl nur auf Grund des dauerhaften Kupfers überlebte. Vermutlich ist auch schon diese Schiene nur eine Nachahmung.

Als

Handwerkszeichen war die Schiene oft mit einem Topf oder Krug und

mit einer Töpfer-scheibe kombiniert, wie das Emblem der Zunftlade

der Töpfer in Brünn/Mähren von 1777. |

Da Handwerkerhäuser oft mit ihren entsprechenden Handwerkszeichen versehen wurden, trifft man die historische Töpferschiene auch als Hauszeichen an, zum Beispiel an einem Fenstersturz in Hafenlohr am Main.

Aber auch in Wappen wie z.B. dem der Familie Stumpf in Walldürn und auf Keramiken wie einem Hochzeitsteller, einer Platte oder dem Habaner Krug aus der Westslowakei im Schlossmuseum Aschaffenburg findet man das historische Werkzeug. (Abb. Seite gegenüber) Archäologische Befunde lassen erkennen, dass Formhölzer bereits ab 1070 als Arbeitshilfen herangezogen wurden. Als Töpferzeichen tritt die historische Schiene aber erst um 1500 auf. Deutlich ältere Kleindenkmale mit der Schiene als Zeichen sind bisher nicht bekannt geworden. |

|

|

|

||

|

Die weite Verbreitung der Schiene als Zeichen westlich des Rheins, im Süden Deutschlands, in der Schweiz, in Österreich und im südöstlichen Mitteleuropa läßt jedoch auf einen lange vorausgehenden Gebrauch dieses Werkzeugs auch schon vor 1500 schließen.

Da heute kein Töpfer mehr die historische Schiene kennt, drängt sich der Eindruck auf, sie müsse schon seit Generationen durch die heute handelsüblichen Schienen verdrängt sein. Die jüngsten, uns bekannten, ikonographischen Belege sind eine Kachel des Töpfers Johann Conrad Kipfer (Holzgerlingen) von 1800 und ein historisches Töpferzeichen von 1818 in der Slowakei. Seit

kurzem kann man bei WEMA in Nürnberg eine Schiene in der historischen

Form und Größe kaufen. Ein der Packung beigelegter Zettel weist

auch auf die historische Bedeutung der Schiene hin. |

Also muss die Verdrängung des historischen Werkzeugs durch die modernen Schienen vor mehr als 170 Jahren eingesetzt haben. (So ist auch verständlich, weshalb heute kein Töpfer die Schiene kennt und warum sie auch in den Museen weithin fehlt.) Dafür spricht ein Töpferzeichen in Homburg am Main von 1819. Die Drehscheibe wird nunmehr von zwei Werkzeugen flankiert, die sich von der historischen Schiene grundlegend unterscheiden. Offensichtlich wollte damals der Töpfer als Bauherr sein neues Haus auch mit seinen modernen Werkzeugen schmücken.

Seit einigen Wochen drehe ich nun mit der Schiene. Sie bietet mit ihren langen und kurzen Kanten und den unterschiedlichen Ecken viele Möglichkeiten der Anwendung. Nur beim Drehen von Tellern und beim Glätten von Schüsseln von Innen fehlt mir eine Rundung oder eine Kante ohne scharfem Eck. Leider ist die WEMA-Schiene aus einem mehrere Millimeter dicken Material, da ich Schienen aus dünnem Blech gewohnt bin, fällt mir genaues Abstechen und sauberes Ziehen von Zierrillen damit schwer. Aber das Kupferblech, 1,3mm dick, habe ich schon hier und die Form zu übertragen ist nicht schwer… Mein Dank geht an Herrn Professor Dr. Friedrich Karl Azzola, der mit seiner Frau Juliane in „Hessische Heimat“, Themenheft Keramik, „Die historische Töpferschiene in den Städtischen Sammlungen für Heimatkunde Hofgeismar“, und mit Hans-Velten Heuson in den „Büdinger Geschichtsblätter“, „Eine Töpferschiene von 1562 als Zeichen in der Wachtstube des Büdinger Hexenturms“ sein Wissen über die historische Töpferschiene veröffentlicht hat und mir nicht nur die Schriften, sondern auch die Fotos zur Verfügung gestellt hat. |

|

|

|

||

Die

Töpferschiene aus der Töpferei Fenner in Immenhausen,

Foto: Azzola

Die

Töpferschiene aus der Töpferei Fenner in Immenhausen,

Foto: Azzola